核心阅读

本文探讨了招标过程中设置述标环节的必要性、实施过程及其对招标结果的影响,通过对实践应用的剖析,分析述标环节在提升招标公正性、增强投标人竞争力、提高项目执行效率等方面的作用,应用述标需要一定的限制条件,如果适用不当,则可能影响评标的公正性。刊发此文,旨在供业界交流探讨。

目前,招标活动更多地依赖于招标文件、投标文件等书面形式进行信息交换和决策判断,虽在一定程度上保证了信息的准确性、一致性及长期存档的便利性,但也存在一定的局限性。因此,越来越多的招标活动开始结合现场述标、样品展示等多种方式,弥补招标文本化带来的局限性,以实现更全面、准确、高效的评标决策。

实践中,作为一种重要的辅助评标手段,设置述标环节已经应用于各类招标项目中。该环节旨在让投标人在有限的时间内,以口头和可视化的方式详细阐述投标方案,展示自身实力,同时接受评标委员会的问询,从而提高招标工作的透明度和有效性。此外,述标流程也需要不断优化和完善,使之更加科学合理,更能真实反映投标人的实力和项目实施的可能性,真正服务于选优供应商的目的。本文就招标文件中设置述标环节的实践和利弊进行探讨,并针对性地提出述标环节机制完善与方法创新的个人拙见。

一、现场述标设置的现实意义

根据《招标投标法》及其实施条例,述标并不是招标过程的一个“法定环节”,而是招标人根据项目特性、实际需要,借鉴竞争性谈判或竞争性磋商等其他采购方式中供应商现场陈述或问答互动等环节,引入招标过程并逐渐融合形成的一个“非法定环节”。目前对现场述标的定义、程序、要求等并无统一的规范,甚至就连“述标”这一术语都五花八门,有的项目也称“讲标”“答辩”等,究其作用应该是一致的。

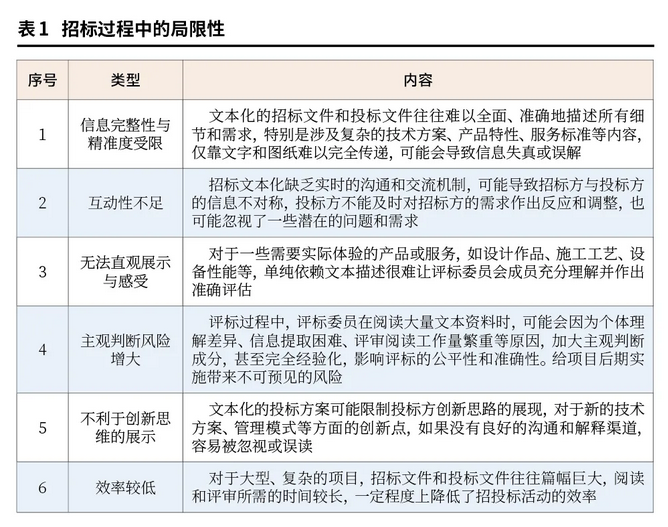

1.现阶段招标过程中存在的局限性

目前,对一些复杂的工程项目、服务项目和技术含量高的其他类型项目,仅靠招标过程的文本化信息进行评标、评审存在一定的局限性,具体表现见表1。

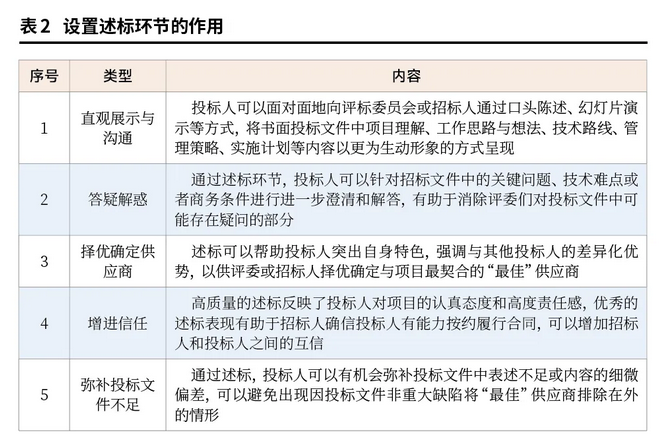

2.招标过程设置述标环节的作用

某些非常规、非标准、技术难度较大、需求难描述的项目或内容主观因素较多,需要提前明确实施方案、工作思路的采购项目,往往需要投标人对投标文件进行讲述,描述其对项目的理解、工作思路与方法、相关承诺等,进而为评标专家评审选出“最佳”供货商提供有力支撑。因此,述标在招标过程中扮演着重要角色,尤其在某些特定类型的招标活动中,作为一种重要的辅助评标手段。其作用体现见表2。

二、现场述标环节的实践应用

尽管述标对于项目招标有着重要的作用和意义,但并无相关的法律法规、标准等统一规范述标这一环节。目前,述标内容、程序、要求以及相关注意事项,均由招标人根据招标项目的实际需要自行确定。根据以往项目实践,现就述标内容、程序、要求等概述如下,以供同行探讨、指正。

1.述标内容

在招标过程中,投标人按照招标文件要求,在述标环节中向评标委员会或招标人详细陈述和展示的关于其投标方案的主要内容。根据项目的不同,述标内容有不同的侧重点,通常包括但不限于公司简介、项目理解、需求响应、资源投入、相关承诺、其他补充等几个方面。

2.述标程序

招标人应在招标文件中事先明确投标人述标的相关程序、要求,以便投标人及时准备。从确定述标要求开始到投标人完成述标这一系列工作,具有一定的时序性。通常情况下,项目述标工作包括述标通知、述标准备、述标模拟、组织述标、开始述标、问答环节、述标结束等几个步骤。不同的项目要求,述标程序可在此基础上增加或简化。

3.述标要求

在招标过程中,招标人在招标文件中明确或在开标前单独发布述标通知,要求投标人在述标时应当遵守的一系列准则和规定。一般包括以下内容:一是述标内容,如不得偏离招标文件和投标方案的实质性内容等;二是资料要求,如明确述标资料的格式要求,可以采用PPT、视频或其它形式的演示材料等;三是时间要求,如明确每个投标人的述标开始时间、述标时限,不得超时或错过等;四是人员要求,如述标人员应了解项目实际情况,熟悉投标方案的编制思路、总体思想,具有一定的沟通和表达能力等;五是述标方式,如可以通过现场述标也可以远程视频等方式完成述标工作;六是保密要求,述标过程中除了评标委员会成员外,增加了投标人的述标人员,故招标人或代理机构需采取适当措施防止评标委员会组成信息及评审过程资料泄露;七是遵守规则,投标人述标过程中应遵守相应的规则,不得贬低、攻击竞争对手,不得辱骂、威胁评标专家或工作人员等,保持职业风范。

4.注意事项

述标程序并不是招标过程的法定程序,无相关法律法规的规定,故招标项目设置述标程序应不违反招标投标相关法律法规的要求,不得以现场述标代替投标文件。为此,招标人或招标代理机构应注意以下事项,否则,可能出现违法违规、低效、干扰正常评审等情形。

(1)述标的目的是使评标专家充分了解投标人投标文件相关内容,尤其是技术部分,辅助评标专家进行评审。但是,若参与的投标人数量较多,可能造成评标时间冗长,降低评标效率。所以,述标程序一般设置在初步评审后详细评审前,且评标专家已初步审阅了投标人的投标文件。

(2)若述标内容与招标文件、投标文件实质性内容存在重大偏离,一是会给评标专家评审过程中造成困扰;二是若招标文件约定述标内容为投标文件的组成部分,可能会产生投标方案的不唯一,进而造成投标人废标和评标的程序性错误(即已完成初步评审后产生的废标情形)。故招标文件应事先约定述标内容与招标文件、投标文件不得存在重大偏离;若产生重大偏离,应以投标文件为准,或可避免上述情形的发生。

此外,述标过程设置的专家与述标人员问答互动环节,可能出现述标人员与评标专家的接触,进而造成专家信息和评审信息的泄露。招标人应做好相应保密工作,如可采用远程视频、单独设置符合单向隔离要求的述标室等。

(3)招标人或代理机构应组织述标工作按计划有序开展,避免出现评标现场混乱、述标时间冗长,不利于评标的进行。招标人或代理机构应做好以下几方面的工作:一是现场准备,包括述标室、设施设备等,场地布置应简洁明了,便于述标展示和评委观看,设置明显的座位标识,方便参与者快速就座;二是确定各投标人的述标顺序或排序规则,对述标现场实行封闭式管理,设立签到台,核对身份并发放相关资料,禁止无关人员进入,以保证现场秩序;三是规范述标流程,包括开场环节、述标环节、问答环节、结束环节等;四是应急处理,预设可能出现的突发情况(如设备故障、人员缺席等),制定应对措施,确保一旦发生问题能够迅速、有效地进行处理,将影响降到最低。

(4)评标专家应结合述标内容、问答情况,以投标文件为依据客观、公正评审,不得脱离投标文件,也不得曲解投标人的述标内容或接受投标人的某种暗示。

三、述标机制的建立与述标方法创新

目前述标程序、方法、要求都没有统一的标准、规范,也存在可能泄露专家信息、评审信息等违法违规情形,但不应该否定述标的重要性,尤其是书面投标文件无法完全表达投标人的工作理念、思路或书面投标文件不便表达的内容。投标人的述标对项目投标、中标后实施影响较大的项目,如某些创意、设想、设计类项目,更应该重视述标程序的设置。为使述标机制更好服务项目投标、项目实施,规避述标带来的风险,以下就述标机制与方法创新展开探讨。

1.述标制度的建立、健全

建立、完善述标制度,可以更好地辅助评标专家科学、择优完成评审工作,更利于招标人选择最合适的供应商,确保项目的成功实施。

(1)明确述标要求与标准:制定详尽的述标规范,明确述标的程序、内容、格式、提交方式、时间限制等具体要求,确保投标人清楚了解述标过程应遵循的规则。同时,设定客观、公正、可量化评估的述标评价标准,包括但不限于技术方案的创新性、可行性、经济性,实施团队的专业能力、经验,服务质量承诺的可靠性等。

(2)强化述标保密机制:建立严格的述标过程保密制度,规定只有授权的述标人员进入述标现场,防止信息泄露。同时,对违反保密规定的责任主体进行严厉处罚,增强制度威慑力。

(3)加强述标培训与指导:定期举办述标培训活动,帮助招标人、代理机构、投标人了解述标规则,明确招标投标各参与方的职责及应遵守的规则。

(4)持续优化述标制度:根据述标实践情况,定期对述标制度进行评估,查找存在的问题,提出改进措施,不断优化述标流程、标准、规则等,提高述标制度的科学性和有效性。

2.述标方法创新

述标的目的是辅助评标专家更深入了解投标人投标文件的整体思路与内容,了解投标人的综合实力和竞争优势,为项目实施与合同履行评选出最佳供应商。述标方式方法不限于目前常用的现场讲述、互动问答等方式、环节,可以根据项目实际以述标目的为宗旨创新出更多的方法、方式、环节。为此,招标人应鼓励或允许投标人创新述标方式、方法。

(1)创新演示形式:根据项目特点创新述标的形式,如采用线上线下结合的方式(如远程直播述标+现场答疑)、小组讨论式述标(投标人多部门负责人、各专业工程师联合讲述各自领域的解决方案)、角色扮演式述标(模拟实际工作场景进行演示)、视频录制等。如述标人员可以置身项目现场或已完成的类似项目现场,结合现场实际与投标文件内容进行述标,更有助于评价投标人综合实力。

(2)述标内容呈现方式:如利用图表、动画、三维模型等多媒体手段展示关键数据和指标,使复杂的技术信息和成果变得易于理解和记忆。

(3)述标环节多样性:述标环节除项目讲述、互动问答外,也可根据项目需要,增加已完成项目的客户点评、受益群体或相关方的评价等,用第三方的真实反馈来证明投标人的服务质量、项目执行力以及方案的实际效果。

四、结语

总之,是否需要组织述标以及如何组织述标,由招标人根据项目情况决定。述标具有两面性,适用不当,有可能引发违反现行招标投标相关法律法规的情形;适用得当,将对项目招标评审以及后期实施存在更多帮助。现阶段,建议建立健全述标相关法律法规制度体系,运用多种手段,尤其是现代科技手段规避存在的风险,更好服务项目招标评审,以便述标真正有利于供应商的遴选与项目的实施。

作者:付宝平

作者单位:融通农业发展(广州)有限责任公司

来源:本文首发于《招标采购管理》2024年第7期。